自然紋

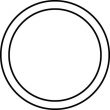

自然紋 九曜|くよう

九曜紋は星紋の一つです。真ん中の大きい星が太陽、回りの八つの星は太陽系を巡る惑星をかたどっています。太陽や月、星は古代から信仰の対象ですから、この紋が生まれたのは必然です。

星紋では一番よく使われている紋で、九曜紋以外では、毛利氏が使った...

自然紋

自然紋  自然紋

自然紋  自然紋

自然紋  自然紋

自然紋  自然紋

自然紋  自然紋

自然紋  自然紋

自然紋  幾何紋

幾何紋  植物紋

植物紋  植物紋

植物紋  幾何紋

幾何紋  自然紋

自然紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  幾何紋

幾何紋  文字紋

文字紋  文字紋

文字紋  幾何紋

幾何紋  器物紋

器物紋  建築紋

建築紋  建築紋

建築紋  動物紋

動物紋  自然紋

自然紋  植物紋

植物紋  植物紋

植物紋  植物紋

植物紋  植物紋

植物紋  植物紋

植物紋